Por José Farias dos Santos Junior

Parece-nos que, nos casos aqui apresentados, o acontecimento desencadeador [dos distúrbios psiquiátricos] é principalmente a atmosfera sanguinária, implacável, a generalização de práticas desumanas, a tensa impressão que as pessoas têm de assistir a um verdadeiro apocalipse

Frantz Fanon, em “Os Condenados da Terra”

Eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo: quem são essas criaturas famintas de humanidade que se apoiam contra as fronteiras impalpáveis (mas, como sei por experiência própria, terrivelmente nítidas) do reconhecimento integral? [...] Quem são, na verdade, essas criaturas que se dissimulam, que são dissimuladas pela verdade social sob os atributos de “cabrito”, “bounioules”, “árabe”, “ratinho”, “sidi”, “monz’ami”?

Frantz Fanon, em “A Síndrome Norte Africana”

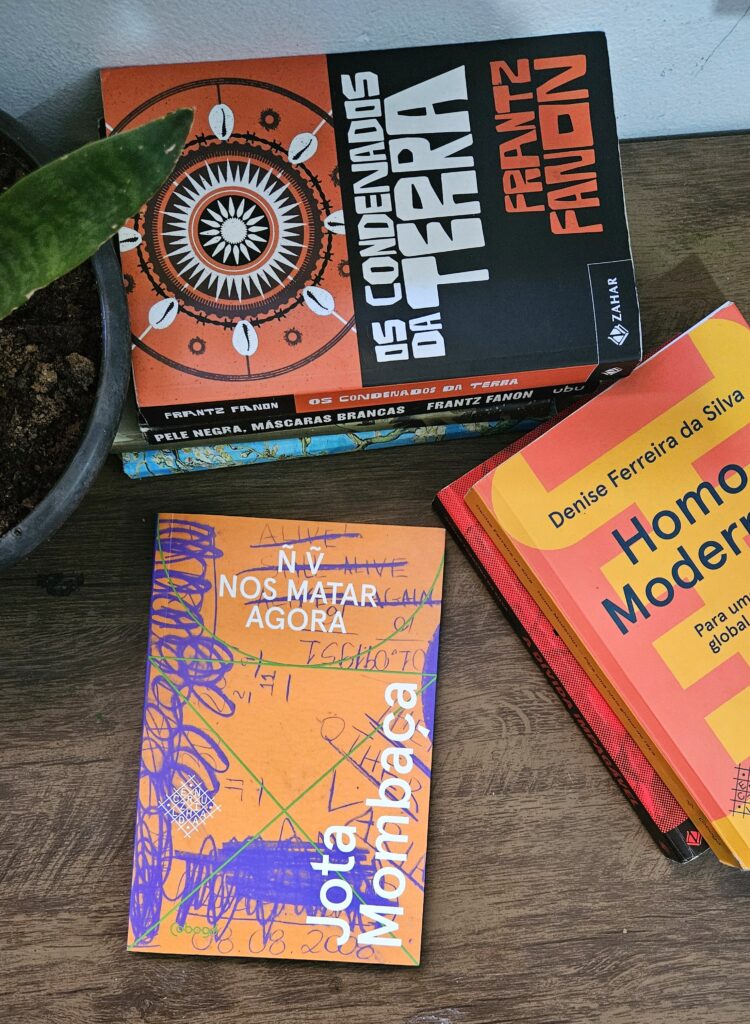

Frantz Fanon nos oferece uma perspectiva de descolonização radical da saúde, ao desnaturalizar as gramáticas sociomédicas sobre o adoecimento, assim como os métodos técnico-científicos empregados para compreendê-los. Ele o fez sobretudo ao mostrar que esses últimos são dispositivos – em seus inerentes pressupostos éticos, políticos e epistemológicos – que constituem a operação da racialidade.

Em “A Sindrome Norte Africana” (1952), seus relatos e reflexões críticas emergem da sua experiência como um homem negro nascido numa ex-colonia francesa, a Martinica, que posteriormente foi estudar e viver na França, tornando-se médico e psiquiatra. Ele mostra aí como os hospitais da França aparecem na sua escrita como operadores de violências e discriminações sofridas por norte-africanos. A sua problematização contundente das bases epistemológicas e políticas da saúde tanto em seu contexto histórico e social, quanto na contemporaneidade, aponta o racismo deste campo prático-científico, intrínseco e constituinte dessas bases, como buscarei argumentar.

Para mim, foi importante notar como seus trabalhos fazem frente, em certa (a)simetria, às concepções hegemônicas da determinação social da saúde e, ao mesmo tempo, as excedem. Fanon nos ensina como não apenas os processos sociais e econômicos determinam certos contextos de vida e, assim, os adoecimentos e as formas como esses se dão, e, deste modo, as formas de existência nas quais as populações podem, de fato, viverem e produzirem saúde. Ele avança para além dessa concepção ao explorar na materialidade da existência negra na vida social como a racialidade e a colonialidade são, fundamentalmente, estruturantes destes contextos, seja na sua dimensão material, sociopolítica, ou epistemológica e psíquica (Fanon, 1952). Alguns estudos como os de Gonçalves (2023), Lopes (2024) e Olivar (2025, no prelo) se voltam para estas questões no Brasil, ao explorar justamente como a saúde pública brasileira, o campo da saúde coletiva e o Sistema Único de Saúde – estes últimos construídos e consolidados na reforma sanitária brasileira –, foram historicamente construídos e estruturados sob as gramáticas e lógicas engendradas pela colonização e a racialidade, ainda que essas tenham operado implicitamente.

Um exemplo que posso oferecer diz respeito ao modo como foi ensinado, para cerca de 40 alunos, nas aulas de uma disciplina de epidemiologia, que a hipertensão seria uma questão genética associada a hábitos de vida e, sobretudo, com a raça como característica genética inata dos sujeitos. Com isso, tal abordagem a pressupõe como característica genética biológica dos sujeitos. Entretanto, focando na hipertensão: como nós aprendemos a partir de debates críticos das ciências humanas e sociais em saúde, esse agravo em saúde está fundamentalmente associado ao estresse e outras condições inerentes à precarização sociopolítica da vida. Sendo assim, seu desenvolvimento é mais um engendramento do processo de corporificação (Krieger, 2005) dessas condições de vida do que de outras questões. Deste modo, a hipertensão acaba acometendo mais pessoas negras, portanto, em razão das condições de existência marcadas pela violência colonial, racial e cisheteropatriarcal, e não por uma suposta materialidade biológica da raça, já descartada por estudos em genética e biologia molecular há pelo menos três décadas.

No enunciado em que a hipertensão é justificada pela raça, essa última é mobilizada para explicar os efeitos de sua violência. Não são as gramáticas e lógicas sociais que operam e reproduzem a racialidade e a violência racial os causadores de condições de vida tão precárias que levam a resposta no corpo das pessoas, mas, nesta lógica, as pessoas em suas características supostamente inatas, imanentes, são a razão para o surgimento do agravo. Trata-se de uma certa socio-lógica, como nos ensina Denise Ferreira da Silva (2019, 2022), que não só se apoia nessa retórica de “as pessoas negras sofrem violências por serem negras”, “o racismo existe porque existe a raça”, como ela própria é a construtora desta operação (político) epistêmica que oclui todos os mecanismos de reprodução da violência racial que foram construídos e existem para sustentar as arquiteturas políticas liberais modernas e o capital global.

Levanto essa questão contemporânea, relativamente simples, pois acredito que ela também leva ao que Fanon nos faz pensar em seu texto de 1952. Com ajuda de conceitos e proposições da filósofa Denise Ferreira da Silva (2024, 2019), defino essa questão da seguinte forma: trata-se, pois, de pensarmos como a racialidade como aparato político-simbólico, operador da diferença racial, e a colonialidade – como forma de governo política, jurídica e econômica –, operam na atualidade pelos fins de sustentação das arquiteturas políticas liberais (sejam essas democráticas ou autoritárias) e do capital global, sobre, em relação e através da saúde, enquanto campo científico e prático-político-institucional. Do modo como eu rastreio essas operações, elas têm, ao menos, três aspectos:

- impactam a saúde das populações;

- impactam as possibilidades de acesso efetivo à atenção ou cuidado em saúde;

- se engendram através da própria inteligibilidade daquilo que constitui os fenômenos, propriamente existenciais e sociais, de saúde e doença: daquilo que é considerado uma patologia, ou não; daquilo que é considerado saúde, ou não; e, até mesmo, daquilo que é considerado saudável, ou não. Considero isso muito importante para pensar a existência negra e sua patologização sociomédica, o que constitui um problema fundamental, sobretudo desde uma perspectiva interseccional: a patologização social dos modos de existir das pessoas negras na vida social, sobretudo ligadas à tradições de matriz africana, mulheres e pessoas negras LGBTQIAPN+, defronte às (socio)lógicas biomédicas modernas e eurocêntricas.

Para nos voltarmos um pouco mais para a saúde mental, e atravessando esses três aspectos, gostaria de destacar um exercício poético e crítico realizado pela artista interdisciplinar e escritora trans negra Jota Mombaça (2021). No texto “Para uma greve ontológica”, Mombaça dialoga com um romance da escritora Octavia E. Butler em que sua personagem, Lauren Olamina, se encontra em um cenário apocalíptico no ano de 2025. “Tiros e explosões se ouvem para lá dos muros” e “o assassinato de uma criança com uma bala aleatoriamente disparada contra o portão da comunidade” são alguns dos elementos que definem o contexto apocalíptico da personagem de Butler, que publicou o livro “A Parábola do Semeador” em 1993. Mombaça toma a capacidade incontrolável de hiper-empatia dessa personagem – tão grande que poderia morrer caso alguém o fizesse, contra o tempo e o espaço –, para especular uma certa forma de dissolução da patologização sociomédica da ansiedade, ao propor entendê-la inerentemente como uma intuição. Isso que é patologizado como ansiedade, ela afirma:

é inevitável: como uma fúria no peito, uma urgência correndo através de minhas veias, como um espasmo perpétuo no músculo principal, ela virá e durará por agora e para sempre. Porque já está aqui: o instante imparável da ansiedade, o nó indissociável do desespero. Uma vez e outra, vibrando apesar da imobilidade. Como uma convulsão no mundo que é, também, uma convulsão do corpo, do corpo contra o mundo, do corpo contra ele mesmo

Mombaça, em sua escrita, buscou “livrar a ansiedade de mim, liberá-la da circunscrição demasiado histórica”, para liberar sua sensibilidade do registro demasiado formal, “demasiado normativo da patologia, fazendo delas poro e superfície de contágio para a ansiedade como intuição voltada para o limite do mundo”. Esse limite é a situação que Jota Mombaça tenta articular: “a opressão contra dissidentes racializadas”, e o próprio sistema sociopolítico e ontoepistemológico que faz a “inscrição arbitrária e cruel da dissidência de gênero, da desobediência de gênero e da racialidade como ontologias, e não como forças” (Mombaça, 2021, p. 58). O exercício de Mombaça relaciona todas as questões que Fanon nos incumbe a pensar, ao menos as que rastreei aqui. Isso porque ela argumenta é que as respostas nocivas, compreendidas patologicamente como ansiedade, são as que ela experiencia quando sua existência é submetida à essa vida. A mesma que colonizou a existência (Silva, 2022), que nos inscreve como sujeitos modernos subalternos (negros, mulheres, dissidentes sexuais e de gênero) para sofrer violências necessárias à manutenção do capital global e proteção das arquiteturas políticas liberais nascidas e criadas na Europa – a primeira questão. Ao mesmo tempo que ela aponta, de modo incisivo, para uma impossibilidade dessa questão ser feita inteligível no campo científico-político da saúde, pois, confrontando com este, Mombaça considera que é a ansiedade que deve ser liberta dela; e não o contrário como nos protocolos da medicina, psiquiatria e psicologia modernas. A sua intuição, seu ser em corpo-pessoa deve ser liberto de uma existência colonizada pela vida social, em que a sujeição e subalternização (violências coloniais) são a condição de possibilidade dela como sujeito, deste “Eu”, marcada racialmente e desobediente sexual e de gênero. Aí encontramos os três aspectos que Fanon, junto ao trabalho dessas brilhantes autoras, me levaram a pensar de modos a articulá-los em um entendimento propício para lidar com as dimensões coloniais-racistas-cisheteropatriarcais da saúde pública brasileira na contemporaneidade.

Para encerrar – sem intenção alguma de, de fato, concluir qualquer coisa neste breve ensaio poético e reflexivo –, eu gostaria apenas de reafirmar a necessidade de pensarmos sobre descolonização, inclusive dos nossos próprios imaginários éticos e políticos. Fanon (2020) em “Pele Negras, Máscaras Brancas”, define que esse processo deve se dar em dois níveis: um objetivo, da vida social em que estão as dimensões políticas e econômicas, e um subjetivo, psíquico, ao qual eu gostaria de acrescentar, junto a muitos debates contemporâneos, a questão epistemológica. Penso, como colocou a filósofa Denise Ferreira da Silva, que esse processo de descolonização materialista consiste na restituição do valor total continuamente expropriado pelo capital de corpos e terras indígenas e escravizadas, isto é, como uma forma de reparação material.

Para tanto, segundo a filósofa, precisamos antes de uma descrição, de uma forma de compreensão da subjugação racial que a leve em conta como dispositivo fundamental para a sustentação das arquiteturas políticas modernas e do capitalismo global, algo que é ocluído pela ciência moderna em suas lógicas de base, que operam sobretudo no modo como compreendemos o tempo e o espaço (Silva, 2019; 2022). Pensar sobre o tempo linear newtoniano, e a separação espacial dos corpos como também sugerido pelo filósofo e físico, não nos permite articular como a subjugação racial acontece nas similaridades entre cada evento que recompõe os mesmos elementos violentos desde a escravidão (Silva, 2020, 2018). Por conta disso, se faz difícil até mesmo pensar em uma reparação material, pois a própria racialidade foi construída para permitir, legitimar e sustentar ética e cientificamente a operação das gramáticas políticas e ontoepistêmológicas modernas, no momento pós-iluminista.

Desse modo, a questão inicial se torna mais complexa, nos fazendo repensar o próprio tempo linear como concepção colonial mobilizada para produção de violência, penso eu, nos incumbindo de adentrar mais a fundo o projeto que nos propõe Fanon, mas não só ele. Pois este projeto de emancipação e luta pelo fim da violência colonial-racial-cisheteropatriarcal, em todas as dimensões da vida social em que estamos submetidos, é articulado, implicado e nos incumbido por todas as gerações de pessoas negras que foram escravizadas, colonizadas, violentadas. Pessoas que tiveram suas vidas colocadas sob uma “inscrição arbitrária e cruel” no “limite do mundo”, como escreveu Mombaça (2021, p. 60), mas que fugiram e lutaram, mesmo quando a fuga tornou-se impossível. Fugiram e lutaram para construir existências éticas possíveis, ainda que não mais entre os “vivos”. Em suas fugas, construíram e continuam a construir quilombos e terreiros. Escolas de samba, rodas de batalha de rap ou Slam. Bailes funk e pagodes. Coletivxs de artistas, de pixadores e grafiteiros. Continuam a fugir da polícia, da lei; das consultas na saúde pública em que sabem que serão violentados (Gonçalves, 2023, 2017), e das escolas em que são submetidos a um processo brutal de colonização, racismo e docilização (Carneiro, 2023).

Vivemos em fuga, para que não sejamos completamente mortos e obliterados pelo Estado, seus mecanismos jurídicos, e o Capital – a dupla de “criminosos”, perfeita, ainda que eles tenham imputado este título a nós. Fugimos através de muitas outras formas, que continuam a acontecer mesmo na impossibilidade de descolonizar-se da vida, de emanciparmo-nos das violências coloniais, rumo a um modo de existir implicado em nossas próprias poéticas. Não como sujeitos “autodeterminados”, “livres”, independentes” de tudo e todos, para dominá-los e destruí-los, como quiseram e fizeram os povos europeus, tal qual está marcado na história do pensamento filosófico e da sua sociedade moderna, da “civilização” (Silva, 2022). As perspectivas complexas e poéticas suscitadas pelos pensamentos anticoloniais, negros e feministas queer/cuirs radicais, aqui citadas, e não citadas – mas que compõem meu pensamento e aqui se manifestam, de um modo ou de outro–, nos permitem compreender e, tentar, no limite do im/possível, intervir criticamente sob esse contexto complexo de violência colonial, racial e cisheteropatriarcal que vivemos. Ainda hoje é esse contexto que engendra sofrimentos psíquicos, compreendidos como patológicos pelas ciências psiquiátricas e psicológicas modernas; contexto que se define, para citar a descrição de Fanon com que abri o texto, numa “atmosfera sanguinária, implacável, a generalização de práticas desumanas, a tensa impressão que as pessoas têm de assistir a um verdadeiro apocalipse”. Como disse Saidiya Hartman: “Esta é a sobrevida da escravidão – oportunidades de vida incertas, acesso limitado à saúde e à educação, morte prematura, encarceramento e pobreza. Eu também sou a sobrevida da escravidão” (Hartman, 2021, p. 13, grifos meus).

FANON, Frantz. A “síndrome do norte-africano”. In: FANON, F. Em defesa da revolução africana. Rio de Janeiro: Zahar, 2021. [1952]

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Ubu: São Paulo, 2020.

GONÇALVES, Mônica M. Raça, Racismo e Saúde: Políticas do negativo. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

HARTMAN, Saidiya. Perder a mãe: uma jornada pela rota atlântica da escravidão. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

LOPES, A. Um olhar sobre as promessas não cumpridas da Reforma Sanitária Brasileira: reflexões à luz das teorias decolonial e feminista negra. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 33, n. 2, 2024.

MOMBAÇA, Jota. Não Vão nos Matar Agora. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

OLIVAR, José Miguel Nieto. “Não defender o indefensável”: elementos para uma abordagem cosmopolítica da saúde pública no fim-do-mundo. Revista Saúde e Sociedade, no prelo, 2025.

SILVA, Denise Ferreira Da. A Dívida Impagável. São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019.

SILVA, Denise Ferreira Da. A Dívida Impagável: Uma crítica feminista, racial e anticolonial do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2024.

SILVA, Denise Ferreira Da. Homo Modernus: Para uma ideia global de raça. Rio de Janeiro: Cobogó, 2022.